毎年多くの法律が決められたり改正されたりしていますが、2022年ではなんと105件の法律が公布されました。

公布(こうふ)とは決まった法律の内容を広く国民に知らせることで、施行(しこう)とはその法律が実際に発動することを言います。

さて、法律はどのようにして決まるのか?その流れをわかりやすく解説します。

法律案の種類

法律案には次の3つの種類があります。

1.内閣提出法律案

2.衆議院提出法律案

3.参議院提出法律案

法律が決まるまでの4つの段階

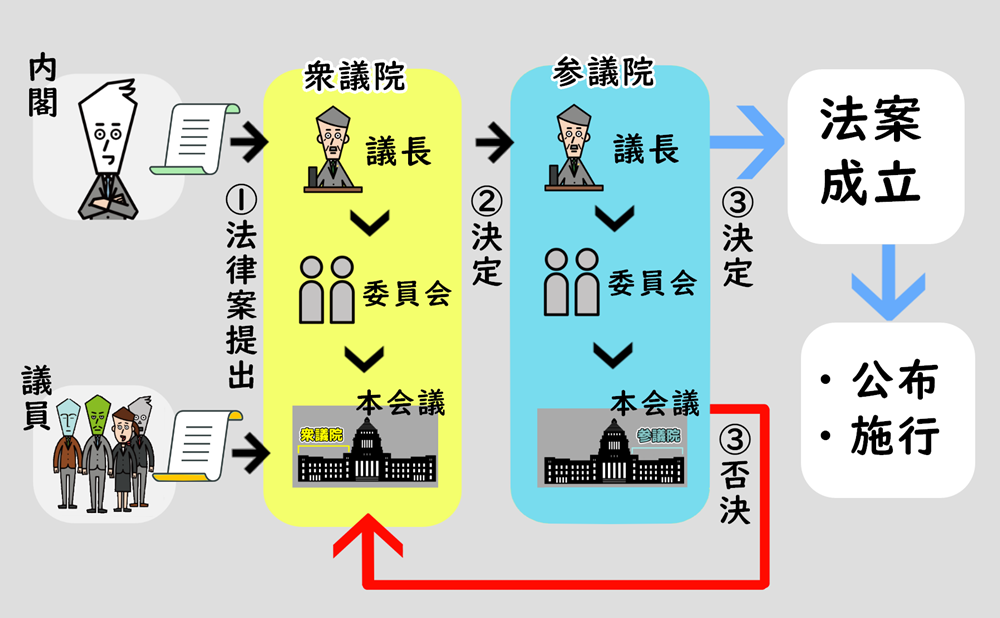

法律が決まるまでには4つの段階をとおっていくよ。簡単な流れをイラストで表すとこうなります

その1:法律案をつくる

こんな法律あったらいいな、この法律はちょっと修正が必要だな、という案を国会に提出をします。この法律案は内閣が出したり、議員がだしたりします。

ですが議員の中で法律案を出す場合は衆議院では20名以上、参議院では10名以上の賛成がないと提出ができません。

その2:衆議院で話し合う

法律案は衆議院・参議院どちらにでも提出できますが「予算」を決める時は必ず衆議院から話し合いをすることになります。

まずは衆議院の議長に提出し、委員会で話し合われます(逆の場合は参議院の議長に提出)3分の2以上の賛成で可決となります

国会だと人数が多すぎて話がまとまらないので、先に委員会である程度決めておきます。最後に採決(多数決)だけ国会で話し合います

その3:参議院で話し合う

衆議院で決まった法律案が次に参議院に渡されます。そこでも同じように委員会で話し合いをし、そのあと国会で採決します。

無事、どちらの議員でも賛成多数となれば法律が決まります。ここで法案⇒法律となりますね。

その4:法律の公布と施行

次に決まった法律を国民に知らせることになります。そしてその法律がいつから適用されるのかなども合わせて説明することになります。

決まった法律はいつから施行される?

国会で決まった法律が国民に知らされてから、6カ月~1年後に施行(開始される)ことが多いです。ですが、国民の生活に大きな影響を与える法律の場合は1年~2年後くらいに施行されることもあります。

一度決まった法律を廃止することできる?

実際に新しく決まった法律を施行すると、不具合がおきたり国民の反発が大きかったりすることもあります。その場合は法律を一時停止にしたり廃止にしたりすることもできます。

ここで「一時停止」と「廃止(廃案)」とでは少し違いがあります。

一時停止:ある一定期間のみその法律が無効になるようにすること

廃止 :その法律を無効にするための法案を決めて相殺するようにすること

例)

現法律「国民はネコを飼いましょう」

対抗法律「国民はネコ以外も飼いましょう」

憲法と法律の違いは?

簡単にいうと憲法は国に対しての決め事で法律は国民に向けられた決め事となります。日本国憲法は1946年にGHQ(連合国軍)の指導のもとによって作られました。この日本国憲法は国の最高規範(ルール)としているので法律よりも上にあたります。

法律はこの憲法に従って作られています。

法律が決まるまでのまとめ

法律は日本国憲法のもとで決められること。法律が提案され、衆議院と参議院にて可決されたら初めて公布し施行されます。

国会議員全員で話合うのではなくあらかじめ委員会によって決められ、最後に国会で採決されるという感じです。

なかなか普段の生活をしていると、どんな法律が決められているのか細かいものまでは把握することは難しいですよね。内閣法制局というサイトでくわしく書かれているので一度チェックしてみよう!