これを読んでいるあなたが、もしかして「政治家になりたい!国会議員になって日本を良くしたい!」という思いがあるなら、知っておいてほしい国会議員になる方法。

まず結論からいうと、国会議員になるには特別な資格などは必要ありません。選挙に立候補して当選をすれば国会議員になることができます。

国会議員になるための選挙は「衆議院選挙」と「参議院選挙」の2種類がありますが衆議院は25歳以上、参議院は30歳以上という決まりがあります。

ただし、衆議院の選挙では当選者が1人だけという狭き門なので自民党などの大きな政党に所属していないと難しいかなと思います。

参議院選挙では2人以上が当選するから、無所属で立候補する人にはまだ希望があるよ!衆議院と参議院の違いはこの記事を読むとわかるよ!

「35歳だし、国を変えるために当選しやすい参議院選挙で立候補しよう!!」

と思ったとしても大きな壁となるのが「選挙活動費」

いったい選挙にいくらお金がかかるの?をくわしくみていこう~。

選挙にかかるお金は?

選挙に立候補するときに、立候補者は法務局に供託金を支払わなければなりません。これは当選したい・議員になりたい意思がなく「自分の名前を広めたい」などの売名行為を防ぐためです。

比例選:600万円

いったん、このお金を預けて選挙をします。当選の結果、総投票数の10分の1以下しか票が取れなければ没収されてしまいます。

もうがむしゃらに当選を狙うしかない!!

小さい村や町などはいらないかもしれませんが、そこそこ大きい市だと選挙カーは必須。またウグイス嬢や事務員さんなども雇わなければいけません。

そして、その人達用のお弁当やお茶・お菓子なども上限金額は決まっていますが必要になってきます。

ポスター貼りなどはボランティアをしてくれる人もいます。

掲示板に貼りだすポスターや、街で配るチラシなどです。

少しでも多くの人に自分の政策アピールや訴えなどを知ってもらうためにも大量の印刷物が必要になってきます。

選挙中に使用する事務所。ここで作業をしたり、選挙にたずさわっている人達が集まります。だいたい1カ月間の契約をすることが一般的ですが、他にも駐車場代なども必要になってきます。

公費負担制度とは?

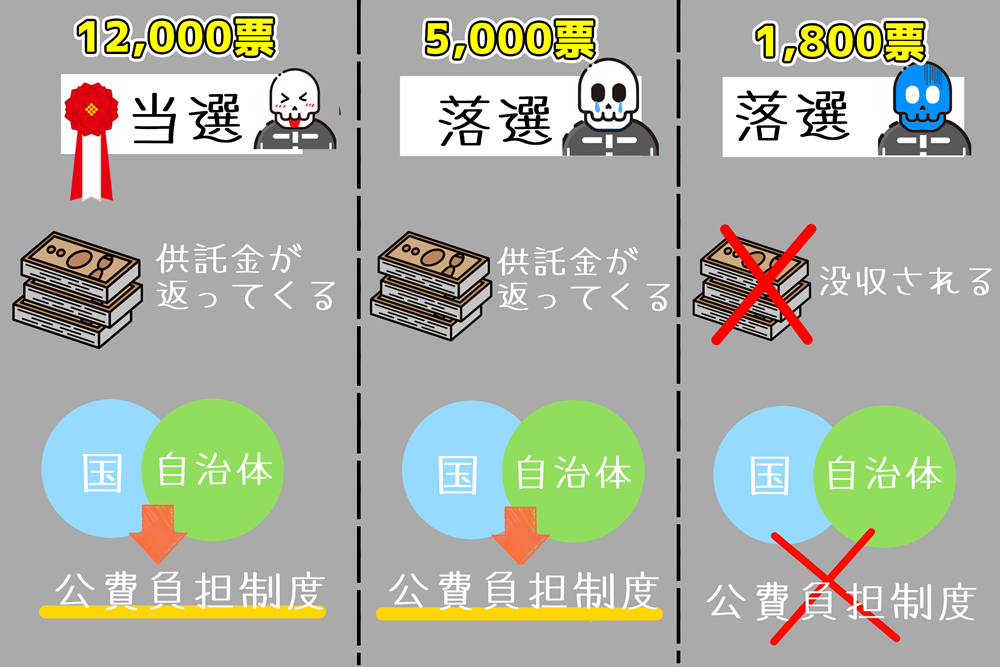

「なんだ~!やっぱりお金持ってる人が有利な世の中じゃないかー!!」とならないように、国や自治体が平等性を保つために公費負担制度というのがあります。

これは選挙にかかる費用の一部を国や自治体が負担をするというものです。選挙カーやポスターやビラなどの印刷物などが1日あたり上限が決められて出されます。

例えば、候補者が選挙カーのレンタル契約を結んだとします。その契約書を国や自治体に提出し、候補者ではなく直接国や自治体がレンタカーの業者に支払いを行います。

・・・ですが、当選した場合とほとんど票が取れずに落選した場合とでは天国と地獄がそれぞれ待っています。

たとえば、ある地区で有効な総投票数が18,800票だったとします。1人が当選し、2人が落選した場合。

1,800票しかとれなかった候補者は18,800の10分の1には届かず、供託金は没収され公費負担も利用できずにすべて自費となってしまうという地獄が待っています。

国会議員選挙だけでなく、知事や市議会選挙も費用の違いはあるものの同じ様な仕組みになっています。

でもそうなると「何がなんでも当選しないとダメだ!」となり、選挙にお金をつぎ込んでしまう候補者が出てきそうですが公職選挙法によって、選挙に使用できる費用の上限が決められています。

世襲議員が多すぎる?

世襲議員とは祖父母や親の代から議員で「二世議員」とも呼ばれます。例えばある選挙区で長年、親である議員が固めた地盤をそのまま引き継ぐことができます。

後援会や看板も引き継ぐので選挙に通りやすいといった傾向があります。

世界と比べてみても日本は、タイ、フィリピン、アイスランド次いで4番目に世襲議員が多い国です。

その割合は25%~30%で、イギリスで10%・アメリカでは5%~10%・ドイツや韓国ではほとんどいません。日本が飛びぬけて世襲議員が多いということがわかります。